Guide complet sur l'aide à domicile pour les personnes handicapées

L’aide à domicile joue un rôle essentiel pour les personnes en situation de handicap : elle permet de vivre chez soi, de préserver son autonomie, et de bénéficier d’un accompagnement adapté aux besoins spécifiques du quotidien. Mais il est parfois difficile de s’y retrouver.

Accompagner un proche en situation de handicap à domicile, ce n’est pas simple tous les jours. Entre les soins, l’adaptation du logement, les démarches administratives et la fatigue qui s’installe parfois, on peut vite se sentir débordé.

Et pourtant, vous n’êtes pas seul : des solutions existent pour alléger votre quotidien et offrir à votre proche un accompagnement à la fois sûr, respectueux et chaleureux.

Dans ce guide, nous vous donnons les clés pour organiser l’aide à domicile : trouver les bons soutiens, adapter l’environnement, bénéficier d’aides financières, faire intervenir les bons professionnels.

Notre but : vous aider à construire un cadre de vie qui respecte le projet et les envies de votre proche, sans vous épuiser.

Points à retenir :

- L’aide à domicile pour une personne handicapée repose sur un ensemble structuré de dispositifs médicaux, sociaux et techniques.

- Plusieurs types de services existent : aide humaine, soins à domicile, accompagnement administratif, etc.

- La demande d’aide passe par la MDPH et nécessite un dossier complet et bien documenté.

- Les critères d’éligibilité varient selon l’âge, le type de handicap, l’autonomie et les ressources.

- Des aides financières comme la PCH, l’AAH ou le crédit d’impôt peuvent alléger le coût de l’accompagnement.

- Des outils comme Ezio permettent aux structures et aidants de sécuriser et tracer les paiements liés à l’aide à domicile.

.png)

Comprendre les dispositifs d'aide à domicile pour personnes handicapées

Quand on parle d’aide à domicile, on pense souvent à une présence bienveillante pour les gestes du quotidien. Mais derrière ce terme se cache une réalité plus large, plus structurée, un véritable écosystème de services, de financements, et de professionnels mobilisés pour permettre à une personne en situation de handicap de rester vivre chez elle, dans les meilleures conditions possibles.

Tout cela s’inscrit dans un même objectif : permettre le maintien à domicile avec dignité, sécurité et autonomie.

Concrètement ?

Il existe une gamme de services d’aide à domicile, allant de l’aide humaine (toilette, repas, déplacements) aux prestations techniques ou sociales (aménagement du logement, accompagnement administratif, coordination médicale).

Dans le cas spécifique de l'aide à domicile pour personnes handicapées, ces services doivent aussi tenir compte de la nature du handicap, de son évolution, et de l’environnement familial ou institutionnel.

Quels sont les différents types de services proposés ?

Il n’y a pas une aide à domicile, mais des services à composer à la carte, selon le niveau d’autonomie et les habitudes de vie. On distingue généralement :

- L’aide à la toilette : un soutien pour assurer l’hygiène dans le respect de la dignité.

- La préparation des repas et la prise des repas, quand cuisiner ou manger seul devient difficile.

- L’entretien du logement, l’aide aux courses, l’accompagnement à des rendez-vous.

Ces prestations s’inscrivent dans ce qu’on appelle les services à la personne, souvent assurés par des auxiliaires de vie formés. L’objectif est de favoriser une vie à domicile aussi autonome que possible.

Qui peut bénéficier d'une aide à domicile ?

Les personnes handicapées, comme celles en perte d’autonomie, peuvent accéder à une aide à domicile dès lors que le besoin est identifié et reconnu.

Ce soutien s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Le critère principal reste la capacité à accomplir seul certains actes de la vie quotidienne. C’est pourquoi la demande se fait souvent au titre du domicile pour personnes en situation de handicap.

À noter : les décisions se prennent après une évaluation faite par les services départementaux, généralement à travers la MDPH.

Critères fréquents d’accès

- Difficulté à se déplacer ou à se laver seul(e)

- Besoin d’une aide pour les repas ou les démarches

- Présence d’un handicap reconnu par la MDPH

- Situation de dépendance partielle ou totale

Les démarches administratives pour obtenir une aide

Naviguer dans les démarches administratives pour obtenir une aide peut vite devenir un parcours du combattant. Pourtant, en suivant quelques étapes, la procédure devient plus digeste.

Première étape : se rapprocher de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ou MDPH). C’est elle qui centralise les demandes et évalue les besoins.

Ensuite, il s’agit de constituer un dossier, accompagné des justificatifs médicaux et sociaux. Celui-ci sera examiné en commission pour déterminer si vous avez droit à une aide (et laquelle).

Les aides attribuées peuvent varier selon les départements, mais les grandes lignes restent les mêmes : un formulaire, une évaluation, une décision.

Comment évaluer les besoins d'aide à domicile ?

On distingue deux niveaux : les besoins liés à la santé ou au handicap (ex. : toilette, mobilité), et les besoins des personnes au quotidien (ex. : courses, vie sociale, soutien moral).

Cette évaluation peut être faite par un professionnel médico-social ou un service du département. Elle permet d’adapter le volume et le type d’aide à domicile, tout en évitant les oublis ou les excès.

Le bon réflexe : impliquer la personne concernée dans cette réflexion. Elle seule peut exprimer ce qui lui est vraiment utile ou acceptable.

Comment constituer un dossier de demande ?

Une fois les besoins identifiés, place à l’action. Monter un dossier, c’est comme assembler un puzzle : chaque pièce compte, et la clarté joue en votre faveur.

Le dossier de demande d’aide comprend généralement :

- Un formulaire type fourni par le conseil départemental

- Un certificat médical récent

- Un justificatif de domicile

- Une description claire des besoins

- Un devis si une prestation spécifique est envisagée (aide humaine ou technique)

Une aide bien documentée a plus de chances d’aboutir rapidement. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un travailleur social ou une association.

Checklist : Pièces à joindre au dossier

- Formulaire CERFA complété

- Pièce d’identité

- Certificat médical

- Justificatif de domicile

- Fiche de situation sociale (si disponible)

- Devis de prestataires éventuels

Quels sont les critères d’éligibilité ?

Premier élément pris en compte : la nature du handicap. La personne doit avoir des limitations durables dans l’accomplissement des gestes essentiels du quotidien. C’est ce qu’on appelle une personne handicapée reconnue au sens administratif.

Autre critère central : le niveau d’autonomie. Les évaluateurs se basent souvent sur une grille officielle (GIR pour les personnes âgées, GEVA pour les adultes handicapés).

Enfin, les ressources peuvent aussi jouer un rôle dans certaines aides, notamment si elles incluent une prestation financière.

Exemples de critères selon l’aide demandée

Les aides financières disponibles

Il existe plusieurs formes d’aide financière pour couvrir tout ou partie des prestations à domicile. Voici un tour d’horizon utile.

Les aides existantes incluent :

- La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : la plus complète, elle couvre les frais liés au handicap (aide humaine, aménagement, transport).

- L’APA (L’Allocation personnalisée d’autonomie) pour les personnes âgées dépendantes.

- Les aides des caisses de retraite et mutuelles.

- Les exonérations fiscales (crédit d’impôt pour l’emploi à domicile).

Attention : chaque aide a ses propres tarifs, plafonds, conditions de ressources et procédures. Croiser les sources est souvent nécessaire.

Qui finance quoi ?

Les aides de la CPAM

La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) peut jouer un rôle important dans le financement d’une aide ponctuelle ou continue.

La CPAM peut intervenir notamment :

- après une hospitalisation

- lors d’une affection de longue durée (ALD)

- pour compenser une perte d’autonomie liée à un accident ou une maladie

Ces aides peuvent prendre la forme de prises en charge partielles (aide-ménagère, garde à domicile, transport), voire d’une aide exceptionnelle selon les situations.

Bon à savoir : chaque demande doit être justifiée médicalement et validée par le service social de la CPAM. Ne pas hésiter à solliciter une assistante sociale rattachée à votre caisse.

Les aides des collectivités locales et des conseils départementaux

On l’oublie parfois, mais les conseils départementaux et les mairies peuvent aussi verser des aides ciblées aux personnes en situation de fragilité.

Ces aides peuvent concerner :

- la prise en charge d’une aide ménagère

- l’accompagnement administratif ou social

- le financement de travaux d’adaptation dans le domicile pour les personnes handicapées

Elles varient d’un territoire à l’autre, selon les politiques locales et les enveloppes disponibles.

Bon réflexe : se rapprocher de son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ou du service autonomie du département. Ce sont eux qui orientent et instruisent les dossiers.

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

La prestation de compensation du handicap (PCH) est sans doute l’aide la plus complète… mais aussi la plus technique.

Elle s’adresse à tout adulte handicapé (et aussi aux enfants) ayant besoin d’un soutien dans sa vie quotidienne. Elle peut financer :

- une aide humaine (auxiliaire de vie, garde)

- une aide technique (fauteuil roulant, lit médicalisé…)

- des aménagements du logement ou du véhicule

- des frais de transport ou de formation

La PCH est attribuée par la MDPH, en fonction d’un projet personnalisé et d’un plan d’aide détaillé. Il ne s’agit pas d’une simple prestation automatique, mais d’un dispositif modulable, fondé sur l’évaluation des besoins.

En complément des aides à domicile, les personnes en situation de handicap peuvent percevoir l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés). Bien que distincte de la PCH, elle peut contribuer à l’équilibre global du budget et compléter les ressources mobilisables pour rester à domicile dans de bonnes conditions.

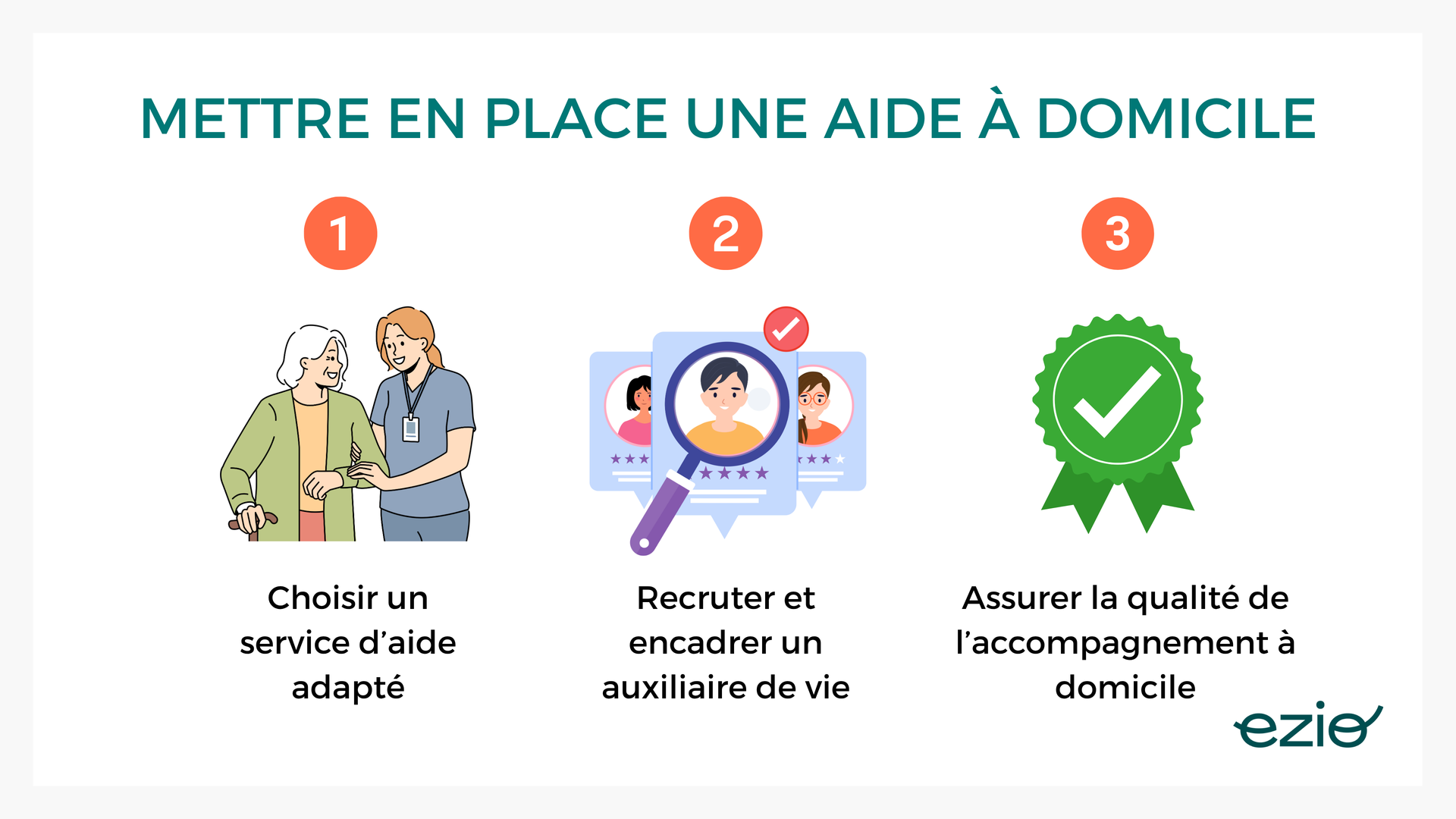

Mettre en place une aide à domicile efficacement

Tout commence par une bonne coordination entre les parties prenantes : bénéficiaire, famille, professionnels, services sociaux. Plus les rôles sont clairs, plus l’accompagnement à domicile est serein.

Ensuite, il faut faire appel à une aide adaptée aux besoins concrets : aide humaine, aide technique, ponctuelle ou régulière. Mieux vaut démarrer petit et ajuster que de vouloir tout prévoir d’un coup.

L’objectif final ? Créer un cadre de vie qui permette à la personne de continuer à vivre chez elle en toute sécurité, sans épuiser son entourage.

Choisir un service d’aide adapté

Il existe deux grandes voies pour mettre en œuvre des services à domicile : passer par un prestataire (association, entreprise, organisme agréé) ou recruter soi-même.

Le prestataire vous soulage de la gestion administrative et salariale, mais impose souvent des tarifs fixes et des plannings moins flexibles. Le recrutement direct vous donne plus de liberté, mais implique aussi plus de responsabilités.

Quel que soit le choix, il est crucial de comparer les offres, de demander un devis détaillé, et de vérifier les références ou agréments. Certaines aides publiques ne sont accessibles qu’avec des prestataires agréés.

Recruter et encadrer un auxiliaire de vie

La première étape, c’est d’identifier les compétences requises : formation (diplômes, certifications), expérience du handicap, capacité à gérer des situations complexes ou d’urgence. Les diplômés du DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social) sont souvent les plus qualifiés pour ce type d’accompagnement.

Certaines situations nécessitent un accompagnement spécifique, notamment pour des pathologies complexes comme Parkinson, Alzheimer ou les troubles moteurs évolutifs.

Une fois recruté, l’auxiliaire doit être encadré : définir ses horaires, ses missions, organiser un temps de feedback régulier. Cela permet de prévenir les dérives et de construire une relation de confiance.

Assurer la qualité de l’accompagnement à domicile

Un bon accompagnement, c’est celui qui tient dans la durée. La clé ? Suivi, écoute, ajustements. Car une aide mal coordonnée ou mal vécue peut faire plus de mal que de bien.

Il est essentiel de maintenir un cadre : qui fait quoi, quand, comment. Cela évite les malentendus, renforce la confiance et sécurise la relation entre le bénéficiaire, la famille et les intervenants.

L’aide à domicile ne se limite pas à exécuter des tâches. C’est aussi une présence, une posture, un lien humain. Les professionnels doivent être soutenus pour bien intervenir : formations continues, soutien moral, reconnaissance du travail accompli.

En cas d’hospitalisation, il est important de reconfigurer l’aide à la sortie : intensité, durée, profil des intervenants. Ne pas hésiter à revoir le plan d’accompagnement en profondeur.

Bonnes pratiques pour une qualité durable

Gestion financière et traçabilité des dépenses

Gérer l’aide à domicile ne se limite pas à organiser les interventions : il faut aussi suivre l’argent. Qui a payé quoi ? Pour qui ? Comment éviter les doublons, les pertes ou les erreurs ?

Une bonne planification des dépenses permet non seulement de rester dans les clous budgétaires, mais aussi de faciliter les échanges avec les familles, les établissements ou les financeurs. C’est un gage de sécurité des paiements… et de sérénité.

Parmi les bonnes pratiques :

- tenir un registre des dépenses hebdomadaires

- conserver les justificatifs (tickets, factures)

- utiliser un outil numérique de suivi si possible

Et pour les structures ? Un export comptable bien ficelé peut faire la différence lors d’un audit ou d’un bilan annuel.

Tenir un budget clair pour l’aide à domicile

L’aide à domicile, pour être efficace, doit aussi être maîtrisée côté finances. Un budget mal cadré, c’est le risque de prestations interrompues, de stress pour les familles et d’erreurs comptables côté établissements.

Première étape : définir un budget réaliste, en fonction des besoins évalués, des aides financières disponibles et des ressources du bénéficiaire. Ensuite, il faut suivre ce budget dans le temps, avec des points réguliers.

Cela implique de suivre les heures d’intervention, les dépenses annexes (achats, transport, matériel), mais aussi les tarifs appliqués par les prestataires. Certains coûts peuvent évoluer en cours d’année.

Bon réflexe : intégrez le suivi budgétaire au planning global d’accompagnement. Une réunion mensuelle suffit souvent pour tout garder sous contrôle.

Les outils pour sécuriser les paiements

Quand plusieurs auxiliaires interviennent, que les achats s’accumulent et que la paperasse déborde, une question devient centrale : comment fiabiliser les flux d’argent tout en allégeant la charge mentale ?

La réponse passe par des outils adaptés. Des solutions comme Ezio permettent de centraliser les dépenses et d’enregistrer chaque paiement en temps réel. Fini les avances en espèces, les tickets perdus ou les comptes approximatifs.

Concrètement, le professionnel utilise une carte de paiement sécurisée, liée à un compte dédié au bénéficiaire. Chaque transaction est tracée, catégorisée, consultable par les aidants, les gestionnaires… et même les tuteurs. L’interface permet de visualiser les dépenses par bénéficiaire, d’exporter les justificatifs, et de paramétrer des règles précises : qui peut acheter quoi, où et quand. En cas d’erreur ou de fraude, la traçabilité limite immédiatement les risques.

Ezio est particulièrement utile dans les structures médico-sociales ou les services d’aide à domicile (SAAD), où plusieurs intervenants utilisent la même carte pour différents bénéficiaires. Chaque action est horodatée et liée à un intervenant clairement identifié.

Comparatif des outils de paiement existants

FAQ - Questions récurrentes

Quels types de services d'aide à domicile sont disponibles pour une personne handicapée ?

Il existe une large palette de services d’aide à domicile adaptés : aide à la toilette, préparation des repas, accompagnement à la mobilité, soutien administratif, soins infirmiers à domicile via les SSIAD, ou encore assistance sociale. Selon le niveau de dépendance, certains services peuvent être ponctuels, d’autres quotidiens.

Comment sécuriser le choix de l’auxiliaire de vie ?

Choisir un bon auxiliaire de vie ne s’improvise pas. Vérifiez les diplômes, posez des questions concrètes sur ses expériences passées, et surtout organisez un temps d’essai en situation réelle. L’humain prime : écoute, respect et adaptabilité sont essentiels.

Quelles erreurs fréquentes éviter dans les démarches ?

Les erreurs fréquentes : oublier de constituer un dossier complet (justificatifs manquants), mal évaluer les besoins (trop ou pas assez d’heures), ou négliger la traçabilité des dépenses. Mieux vaut s’entourer dès le départ d’un conseiller ou d’un professionnel du secteur.

Conclusion

Ce guide vous a fourni les grandes étapes pour y voir clair : comprendre les dispositifs, identifier les besoins, mobiliser les bonnes ressources, choisir les bons professionnels et garder le cap côté budget.

Rappelez-vous : la qualité de l’accompagnement dépend autant du relationnel que de l’organisation. Et chaque maillon compte, du coordinateur à l’auxiliaire, en passant par les outils qui facilitent la vie.

Pour un maintien à domicile réussi, entourez-vous des bonnes personnes, et des bons outils.

Passez à une gestion des paiements simple et sécurisée

Fini les avances de frais et la paperasse ! Avec Ezio, gérez les paiements de vos équipes en toute simplicité, tout en gardant un contrôle total sur chaque transaction. Découvrez la solution en action

Des questions ?

On vous répond

Tout ce que vous devez savoir sur Ezio avant de vous lancer. Fonctionnalités, sécurité… On vous explique tout.pa

Vous ne trouvez pas de réponse, posez-nous votre question !

La mise en place d'Ezio commence par une réunion de lancement. Nous y listons les documents légaux à fournir, fixons la date de formation des équipes administratives et planifions le paramétrage de la plateforme. Comptez un mois entre cette réunion et la réception des cartes.