Quelles sont les limites du maintien à domicile des personnes âgées ? : préparer une transition sécurisée

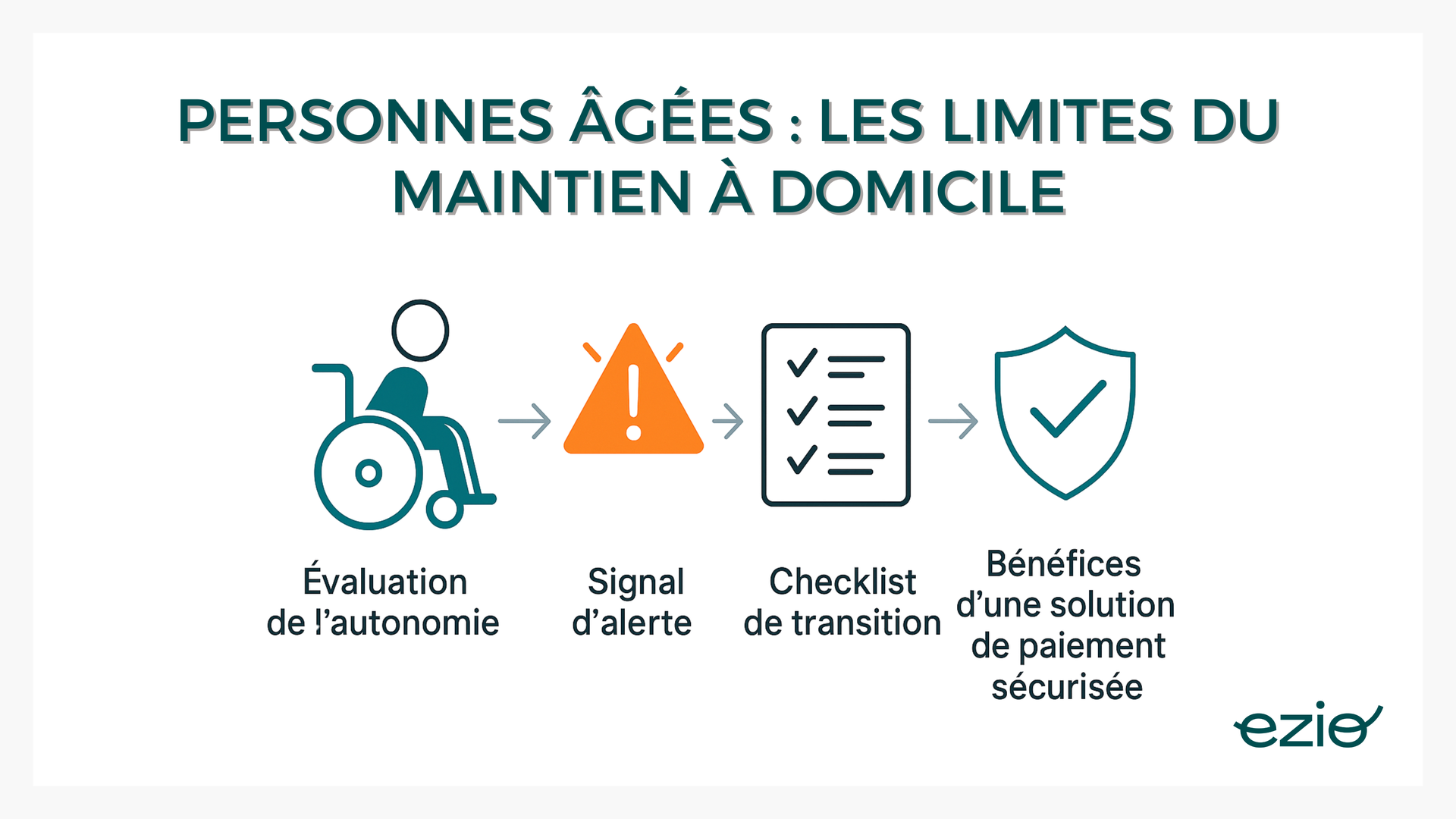

Le maintien à domicile des personnes âgées peut atteindre ses limites lorsque la sécurité, la santé ou l’isolement deviennent préoccupants. Savoir détecter les signaux d’alerte, en parler, et organiser une transition vers une structure adaptée est essentiel.

Le maintien à domicile peut devenir risqué dès lors que la perte d’autonomie s’installe, et vous vous demandez comment anticiper ces limites pour garantir une assistance adaptée et sécurisée.

Vous souhaitez mieux connaître les limites du maintien à domicile et garantir la sécurité des personnes âgées ? Cet article vous livre des critères précis pour évaluer l’autonomie et des conseils pratiques pour organiser une transition sécurisée.

Points à retenir :

- Le maintien à domicile a ses limites quand la sécurité, l’autonomie ou le lien social sont trop dégradés.

- Des signes d’alerte précis existent : chutes, isolement, troubles cognitifs, gestion financière confuse…

- L’évaluation de l’autonomie (grille AGGIR) est indispensable pour adapter ou réorienter l’accompagnement.

- Une transition vers un établissement doit être anticipée : évaluation, options, logistique, budget.

- Des outils comme Ezio facilitent cette transition, en sécurisant les dépenses et en allégeant la gestion au quotidien.

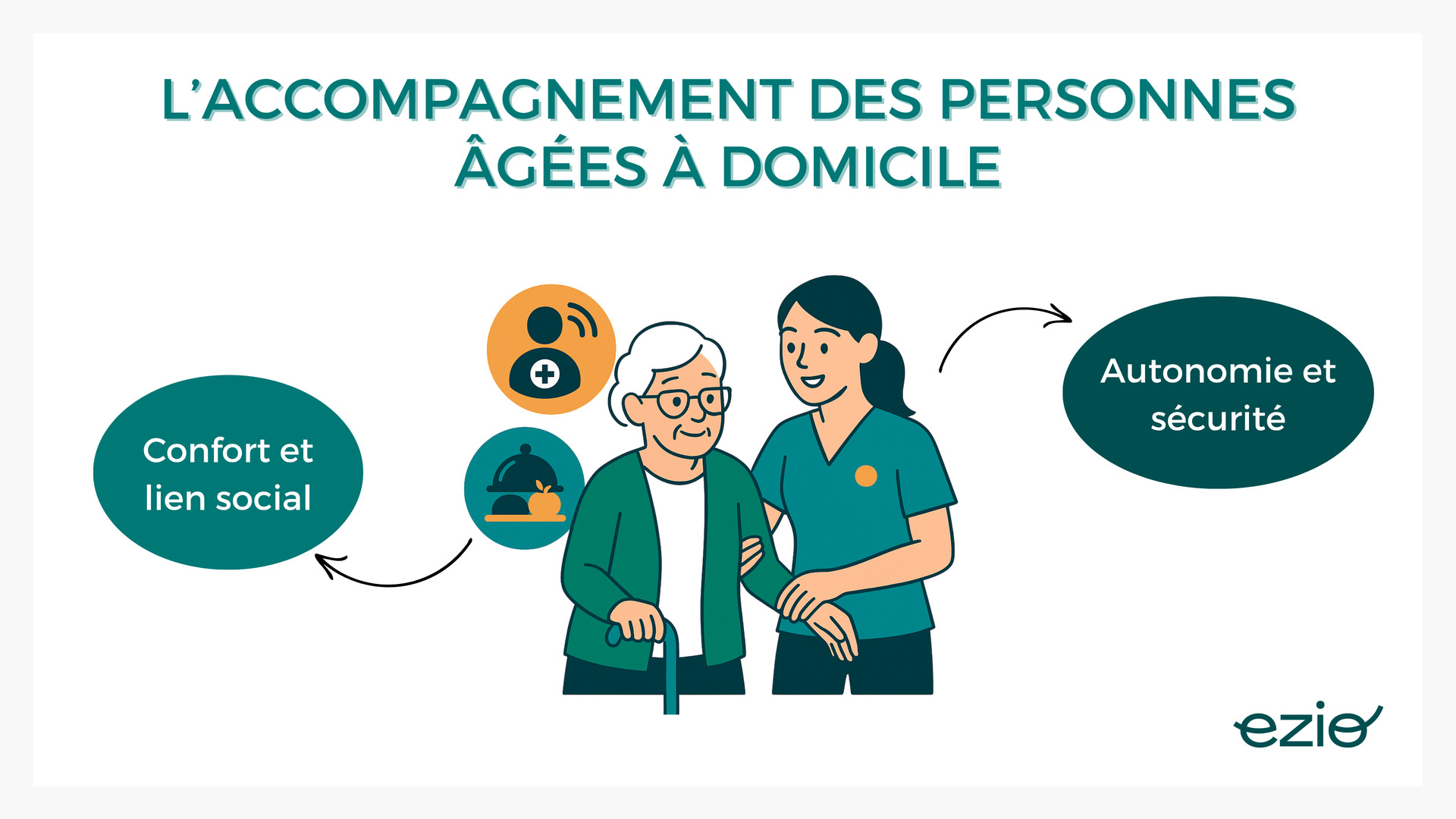

Comprendre le maintien à domicile des personnes âgées et ses limites

Le maintien à domicile désigne l’ensemble des solutions permettant à une personne âgée ou en situation de handicap de rester vivre chez elle le plus longtemps possible, malgré une perte d’autonomie. Ce mode d’accompagnement est souvent préféré à l’entrée en établissement car il préserve les repères, l’intimité et la qualité de vie du bénéficiaire.

Pourquoi le maintien à domicile est important :

Les avantages du maintien à domicile sont bien connus, du point de vue psychologique tout comme financier.

- Il respecte le souhait majoritaire des personnes âgées de vieillir chez elles.

- Il favorise l’autonomie et le lien social, notamment avec le voisinage ou l’entourage familial.

- Il permet une transition progressive vers d’éventuelles structures spécialisées.

Assurer le maintien à domicile pour les seniors tout comme pour les personnes âgées en situation de dépendance est possible. En assurant les soins médicaux à domicile, en installant un service de téléassistance, en faisant en sorte de personnaliser l'accompagnement pour qu'il soit le plus adapté à leurs besoins. On parle même aujourd'hui d'ephad à domicile.

L'allocation personnalisé d'autonomie est justement faite pour ça. Permettre aux personnes âgées en perte d'autonomie la mise en place d'une à domicile pour réaliser les tâches quotidiennes devenues impossibles de faire. Il peut s'agir d'une aide au repas, de ménage, d'aide au levée, d'aide aux courses, d'aide administrative, etc. C'est véritablement une assistance au quotidien.

Mais ce dispositif a aussi ses limites. Avec l’avancée en âge, certaines situations deviennent complexes à gérer à domicile, tant pour les proches que pour les professionnels.

Les principaux défis rencontrés :

- Perte d’autonomie sévère : troubles cognitifs, chutes, difficultés à se nourrir ou à se laver.

- Isolement social et sentiment d’insécurité.

- Charge physique et mentale des aidants : souvent non formés ou insuffisamment soutenus.

- Manque de coordination entre les intervenants (infirmiers, auxiliaires de vie, médecins).

- Gestion administrative lourde pour l’organisation des aides, des soins, des financements.

Dans ce contexte, les établissements médico-sociaux doivent aussi s’adapter, en proposant des solutions de répit, d’accompagnement renforcé à domicile ou d’accueil temporaire. Le maintien à domicile, bien que souhaité, nécessite donc un cadre structuré et des outils adaptés pour rester viable sur le long terme.

Demander à ChatGPT

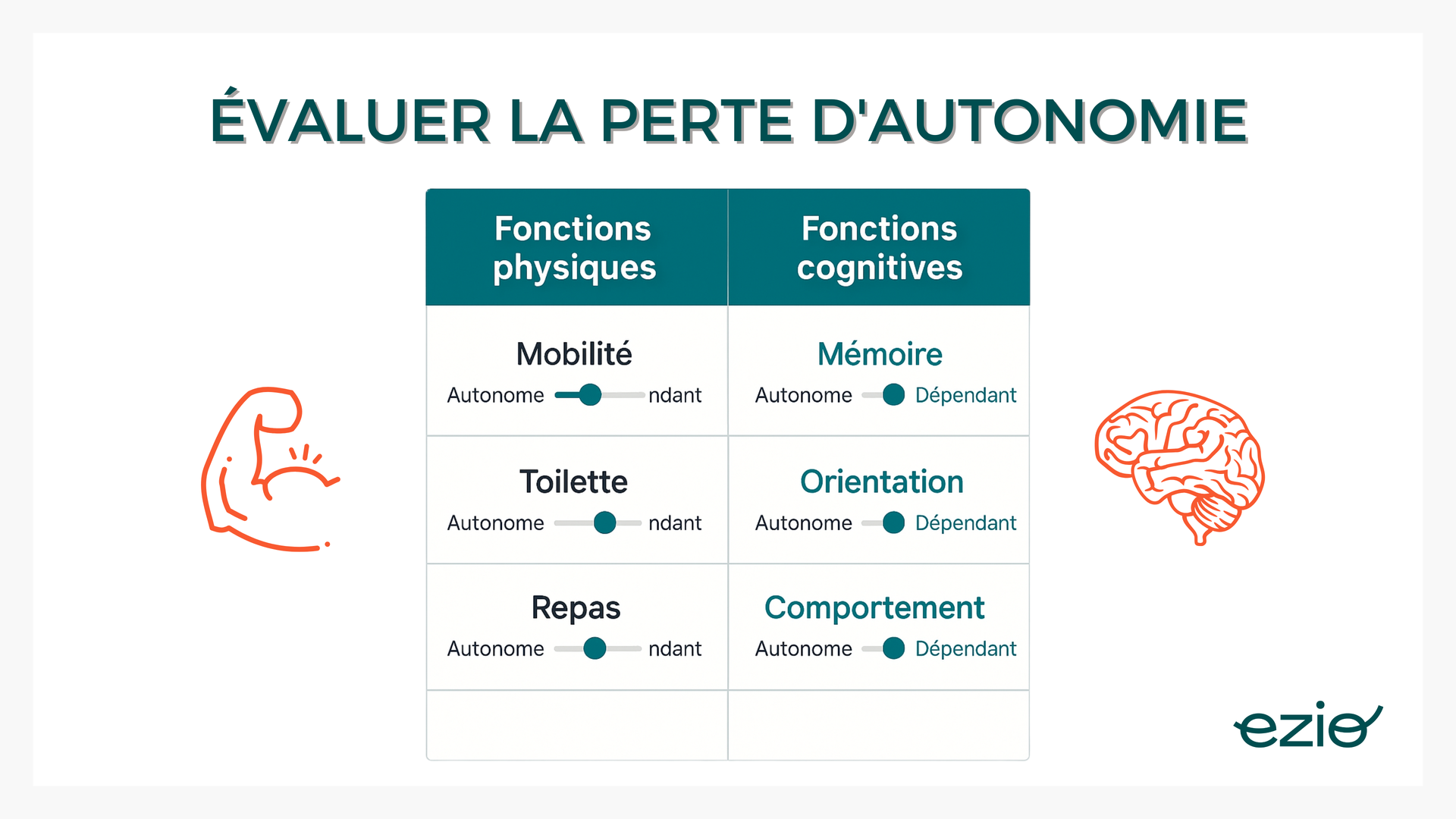

Critères pour évaluer la perte d'autonomie chez les personnes âgées

Évaluer la perte d'autonomie est essentiel pour mettre en place un accompagnement adapté aux besoins des personnes âgées. Cette évaluation repose sur deux grands types d’indicateurs : physiques et cognitifs/comportementaux. Elle permet de déterminer le niveau de dépendance, les aides nécessaires et d’anticiper les besoins de prise en charge.

Indicateurs physiques

Les indicateurs physiques permettent de mesurer la capacité d’une personne à accomplir seule les actes essentiels de la vie quotidienne. L’un des outils les plus utilisés est l’index de Barthel, qui évalue l’autonomie à travers 10 activités fonctionnelles :

- Se nourrir

- Passer du lit au fauteuil

- Se laver

- Aller aux toilettes

- Se déplacer sur une surface plane

- Monter/descendre des escaliers

- S'habiller / se déshabiller

- Contrôler la miction

- Contrôler la défécation

- Se déplacer avec ou sans aide

En 2022, en France métropolitaine, entre 500 000 et 1,3 million de personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile étaient en situation de perte d’autonomie physique, soit entre 3 % et 8 % de cette population (DREES).

Indicateurs cognitifs et comportementaux

La perte d’autonomie ne se limite pas à la mobilité. Des troubles cognitifs ou comportementaux peuvent également nuire à la capacité d’une personne à vivre seule.

Voici les principaux signes à surveiller :

- Troubles de la mémoire (oublis fréquents, désorientation)

- Difficulté à gérer ses affaires courantes (finances, rendez-vous médicaux)

- Altération du jugement ou de la prise de décision

- Changements de comportement (repli sur soi, agressivité inhabituelle)

- Manque d’initiative ou d’intérêt pour les tâches habituelles

Ces indicateurs sont souvent associés à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Leur suivi régulier permet d’adapter l’environnement de vie ou d’envisager une prise en charge en établissement.

Cette grille d’évaluation, souvent établie par une équipe médico-sociale via la grille AGGIR, constitue la base de l’accès à des aides comme l’APA.

Signaux d’alerte : identifier les limites du maintien à domicile

Le maintien à domicile est une solution précieuse pour préserver l’autonomie et le cadre de vie des personnes âgées. Mais à mesure que la dépendance progresse, des signaux d’alerte peuvent indiquer que cette solution n’est plus suffisante ou adaptée.

Pourquoi être attentif aux signaux ?

En 2021, en France, 7,3 % des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile étaient en perte d’autonomie, soit environ 1,27 million de personnes (Insee). Plus l’âge avance, plus cette perte est fréquente :

- 60-74 ans : 3 %

- 75-84 ans : 9 %

- 85 ans et + : 30 %

Ignorer les signes de dégradation peut exposer la personne âgée à un isolement accru, des accidents domestiques ou une gestion hasardeuse de ses besoins quotidiens.

Exemples et situations concrètes à surveiller

Voici les principaux signaux d’alerte :

- Difficultés répétées dans les actes de la vie quotidienne

(préparer ses repas, se laver, s’habiller, se déplacer) - Chutes fréquentes ou instabilité

→ Chaque année, les chutes entraînent plus de 100 000 hospitalisations et 10 000 décès chez les personnes âgées en France (teleassistancefrance.fr) - Erreur dans la gestion financière

(factures impayées, retraits excessifs, confusion autour des paiements) - Isolement social marqué

→ Peu ou pas de sorties, perte de contact avec les proches, perte d’envie - Signes de dénutrition ou mauvaise hygiène

(placards vides, vêtements sales, perte de poids inexpliquée) - Apparition de troubles cognitifs

(désorientation, propos incohérents, confusion entre jour/nuit)

Quand envisager une transition ?

Ces signes ne signifient pas systématiquement un passage en établissement, mais ils signalent un besoin de réévaluation. Un accompagnement renforcé à domicile (soins à domicile, téléassistance) ou l’entrée en structure spécialisée (EHPAD, résidence autonomie) peut devenir nécessaire.

Être attentif à ces signes, c’est éviter les situations de crise et assurer un meilleur accompagnement.

Guide pratique pour préparer une transition sécurisée

Passer du maintien à domicile à un accompagnement renforcé ou une structure spécialisée est une étape délicate. Pour éviter les situations d’urgence ou les décisions précipitées, il est essentiel de préparer cette transition de manière structurée.

Checklist décisionnelle

Avant d’agir, posez-vous ces questions clés :

- Y a-t-il eu plusieurs chutes ou incidents récents ?

- Les besoins d’aide quotidienne ont-ils augmenté (toilette, repas, déplacements) ?

- La personne âgée montre-t-elle des signes d’isolement ou de repli ?

- A-t-elle des troubles cognitifs progressifs ou des oublis dangereux ?

- La situation de dépendance s'est-elle accrue depuis le dernier "diagnostique" ?

- L’environnement du domicile est-il encore adapté (accès, sécurité, surveillance) ?

- Le budget permet-il encore une prise en charge à domicile suffisante ?

- La situation nécessite une surveillance qui dépasse la capacité de la famille ?

Si plusieurs réponses sont oui, il est temps d’envisager une transition. Rester vivre à son domicile à tout prix n'a pas de sens.

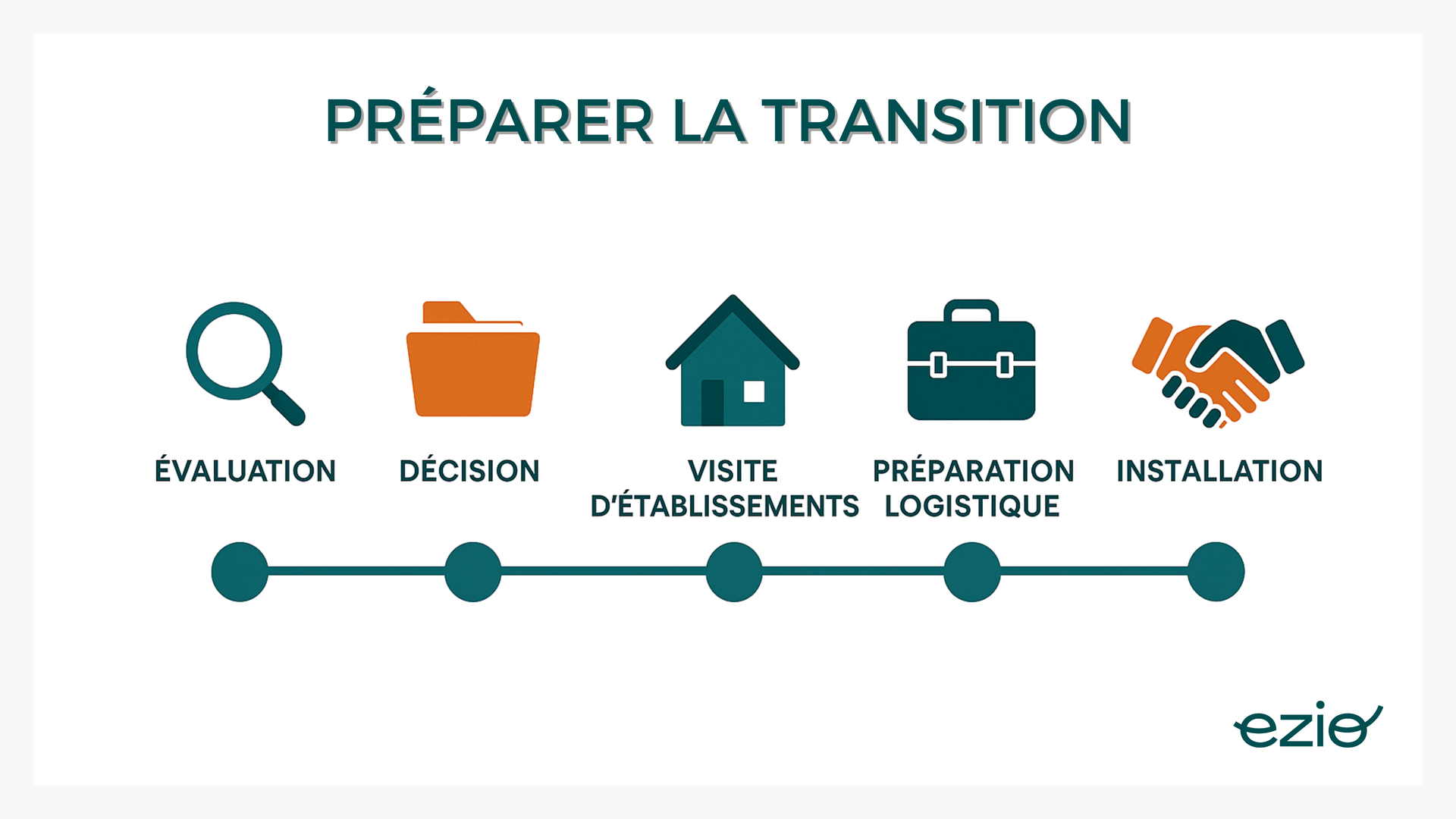

Étapes pratiques à suivre

1. Évaluer l’autonomie avec un professionnel

→ Prenez rendez-vous avec le médecin traitant ou une équipe médico-sociale pour une évaluation via la grille AGGIR.

2. Identifier les options possibles

→ Résidence autonomie, Maison de retraite, accueil familial, unité protégée… faites le point avec un CLIC ou le CCAS local.

3. Impliquer la personne âgée

→ Inclure la personne dans les échanges réduit l’angoisse du changement. Cessons toutes les formes d'infantilisation. Respecter le choix des aînés est primordial. Les personnes âgées peuvent et doivent décider pour elles-mêmes.

4. Anticiper la gestion financière

→ Comparez les coûts, explorez les aides (APA, APL, aides départementales). Un bon dossier anticipé évite les imprévus.

5. Planifier la logistique

→ Visite des lieux, préavis du logement actuel, organisation du déménagement, transfert des services médicaux et sociaux.

Astuce pour sécuriser les dépenses

Ezio propose une réponse simple, sécurisée et pensée pour les professionnels du médico-social. Grâce à ses cartes de paiement paramétrables et non nominatives, les établissements peuvent allouer un budget à un intervenant ou un bénéficiaire sans avoir à gérer de liquidités. Les cartes permettent :

- de bloquer certains types de dépenses (tabac, jeux, alcool…),

- de fixer des plafonds adaptés au profil de la personne accompagnée,

- de visualiser en temps réel les dépenses engagées.

FAQ - Questions récurrentes

Quand le maintien à domicile n'est plus possible ?

Lorsque la personne ne peut plus assurer seule ses soins, sa sécurité ou son hygiène, malgré les aides mises en place, une entrée en établissement peut devenir nécessaire.

Quels sont les inconvénients du maintien à domicile ?

Isolement, charge pour les aidants, adaptation complexe du logement et gestion administrative lourde peuvent rendre le maintien à domicile difficile sur le long terme.

Qu'est-ce qu'une aide à domicile ne peut pas faire ?

Une aide à domicile ne réalise pas d'actes médicaux (injections, pansements) et ne prend pas de décisions médicales. Son rôle est d'assister dans les actes de la vie quotidienne, pas de soigner.

Conclusion

Le maintien à domicile est une solution précieuse, mais il atteint parfois ses limites. Savoir détecter les signaux d’alerte et anticiper une transition adaptée est essentiel pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes âgées.

Une gestion rigoureuse, facilitée par des outils comme Ezio, permet d’alléger la charge administrative, de sécuriser les paiements et d’assurer un accompagnement de qualité, centré sur les besoins humains et la transparence.

Demander à Chat

Passez à une gestion des paiements simple et sécurisée

Fini les avances de frais et la paperasse ! Avec Ezio, gérez les paiements de vos équipes en toute simplicité, tout en gardant un contrôle total sur chaque transaction. Découvrez la solution en action

Des questions ?

On vous répond

Tout ce que vous devez savoir sur Ezio avant de vous lancer. Fonctionnalités, sécurité… On vous explique tout.pa

Vous ne trouvez pas de réponse, posez-nous votre question !

La mise en place d'Ezio commence par une réunion de lancement. Nous y listons les documents légaux à fournir, fixons la date de formation des équipes administratives et planifions le paramétrage de la plateforme. Comptez un mois entre cette réunion et la réception des cartes.